L’écrivain japonais Yukio Mishima a longtemps été la coqueluche de la presse internationale. En 1966, le magazine Life le qualifiait d’« écrivain prolifique » et d’« Hemingway japonais ». En août 1970, la une du New York Times Magazine le présentait comme « le symbole du renouveau japonais ».

Mishima était aussi acteur et réalisateur, chanteur, culturiste et fervent adepte des arts martiaux. La couverture du New York Times le montre ainsi en train de manier un sabre, vêtu d’une veste de kendo blanche et d’un hakama. Moins de quatre mois plus tard, il se faisait seppuku, le rituel plus connu en Occident sous le nom de hara-kiri, qui consiste à s’ouvrir l’abdomen à l’aide d’un sabre court, avant d’être décapité au sabre long par une personne de confiance.

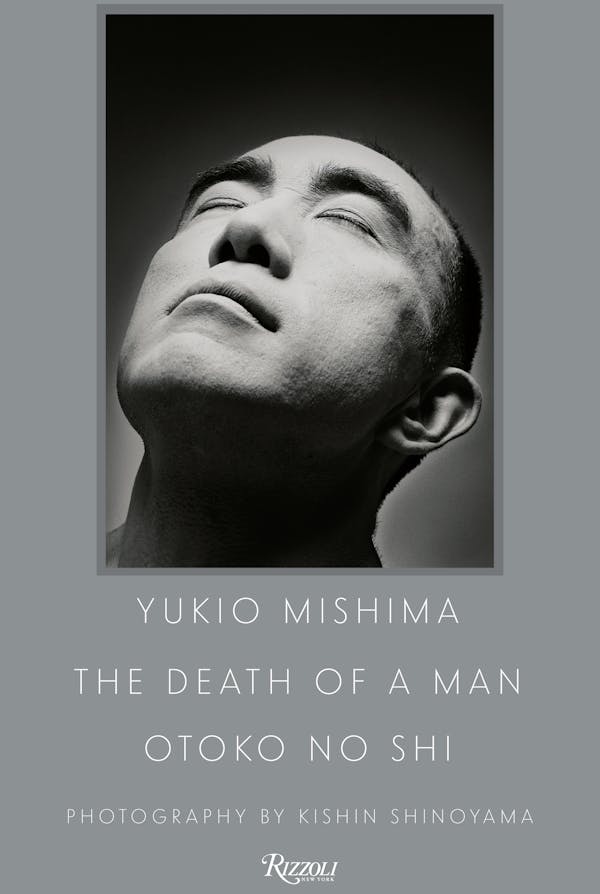

Un demi-siècle plus tard, ce geste spectaculaire et toujours aussi déconcertant continue de hanter les esprits. Il n’en est pas moins déroutant que le recueil de photographies récemment dévoilées, publié sous le titre Yukio Mishima : The Death of a Man en anglais et Otoko No Shi en japonais.

Pris par Kishin Shinoyama, l’un des plus éminents photographes japonais depuis les années 1960, et mis en scène par Mishima dans les mois précédant son suicide, ces clichés dépeignent les multiples morts de l’auteur.

Le livre sur lequel je travaille aujourd’hui, Le suicide orchestré dans le Japon moderne, recense des dizaines d’écrivains japonais qui, à l’instar de Mishima, ont mis en scène leur suicide – depuis l’étudiant de seize ans gravant un ultime poème, Sentiments du haut du rocher, dans un tronc au sommet d’une cascade du haut de laquelle il s’est jeté en 1903, jusqu’à la célébrissime mangaka Yamada Hanako, qui, lors d’une conférence sur la bande dessinée en 1992, prédit sa chute depuis le toit d’un immeuble résidentiel à Tokyo.

Ces actes interrogent sur la manière dont chacun façonne et entretient son image, dans la vie comme dans la mort. Ils nous rappellent que les défunts laissent des traces inattendues, parfois même de leur propre initiative. Pourtant, l’énigme Mishima reste entière.

Un adapte ultranationaliste du renouveau japonais

Mishima a connu très tôt la renommée littéraire et publié ses premières nouvelles en 1941. Il n’était alors qu’un adolescent précoce, bientôt catapulté sous les feux de la rampe avec un roman semi-autobiographique, Confessions d’un masque, paru en 1949. Fortement pressenti à devenir le premier Japonais à remporter un prix Nobel de littérature, il échoua en 1968 au profit de son mentor, Yasunari Kawabata. Mishima, qui refusait obstinément de se laisser imposer une étiquette, écrivait aussi bien de la poésie, des pièces de théâtre Nô et Kabuki modernes que de la science-fiction, des polars sanglants et des essais sur la culture.

Il refusait de se cantonner à la littérature. Durant les années 1960, il exprima des opinions de droite de plus en plus assumées, où il défendait la restauration du pouvoir de l’empereur et de l’armée japonaise. Après la défaite de son pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il déplora que ces deux institutions aient été neutralisées par une constitution imposée par les États-Unis qui faisait de l’empereur un homme de paille et privait le Japon de son droit de partir en guerre.

Bettmann/AFP

Le 25 novembre 1970, après des mois de préparatifs minutieux, Mishima et quatre membres de sa milice privée, la « société du bouclier », fomentèrent un coup d’État lors d’une prise d’otages dans le quartier général du ministère de la Défense. L’écrivain prononça ensuite un discours vibrant devant les jeunes officiers, sans pour autant réussir à gagner leur respect ni leur soutien. Anticipant l’échec de son entreprise, il se suicida par seppuku. Son amant présumé, Masakatsu Morita, membre lui aussi de la société du bouclier, le suivit dans la mort.

Terrifié à l’idée de vieillir et de survivre à son heure de gloire, Mishima mit fin à ses jours à l’âge de 45 ans. Il était alors à son apogée, tant sur le plan physique que créatif. Plus tard, on le revit dans les pages du magazine Life. Cette fois, il s’agissait d’une photo de sa tête décapitée, à côté de celle de Morita.

Tenter d’expliquer l’inexplicable

Les spéculations autour du mode opératoire choisi par Mishima sont allées bon train. À la façon d’un test de Rorschach, l’incident est soumis à une myriade d’interprétations à même d’étayer n’importe quelle théorie ou presque. Ainsi se poursuit sans fin la quête d’une raison susceptible d’expliquer un acte inexplicable.

Le seppuku a longtemps été réservé aux samouraïs, mais la caste de guerriers et leur suicide rituel ont été abolis dans le cadre d’une politique de modernisation du pays à la fin du XIXe siècle.

D’aucuns ont interprété le suicide de Mishima à travers le prisme culturel et politique. En revenant à une pratique rituelle anachronique depuis longtemps interdite par la loi, il cherchait à ressusciter l’esprit samouraï de sa nation, appelant le Japon à briser le joug de l’impérialisme américain et à revenir à ses traditions ancestrales.

Certains ont avancé que sa mort, dans d’atroces souffrances, au côté de son jeune amant, marquait le paroxysme d’une obsession macabre. D’autres l’envisagent sous un angle cérébral, philosophique, citant les critiques et les essais de Mishima sur l’union d’Éros et de la mort, telle que le philosophe français Georges Bataille l’avait analysée. En parallèle, les témoignages polémiques et sans concession de ses anciens amants illustrent son engouement érotique pour le suicide mis en scène dans des jeux de rôles savamment orchestrés.

La mort banalisée par accumulation

Toutes ces théories éclipsent la production artistique ahurissante de Mishima à mesure que la date de son suicide approchait, car il avait parfaitement conscience que ces œuvres seraient englouties dans les répercussions de son geste.

Dans son essai canonique, Le Dieu sauvage, relatif au rapport entre l’art et le suicide dans la société occidentale, Al Avarez souligne que cet acte, en ce qu’il est un « monde clos », se soustrait à la logique du témoin extérieur. En outre, dans le célèbre Porter la main sur soi : du suicide, Jean Améry, qui a survécu à Auschwitz et à la première de ses deux tentatives de suicide, juge le geste tout aussi incompréhensible pour la personne qui le commet, le rapprochant du sentiment d’être « cerné de profondes ténèbres impénétrables ».

Avec Mishima, cependant, ce monde est loin d’être clos. Il s’avère peut-être même trop accessible, exhibé aux yeux de tous sans le moindre signe d’apaisement, même cinquante ans plus tard. La Mort d’un homme, publié par Rizzoli Press en septembre dans sa version anglaise, dévoile une série de photographies prises par Shinoyama dans les semaines qui ont précédé la mort de Mishima.

Sur ces images, l’écrivain multiple les trépas. On le voit tantôt habillé en marin, fouetté à mort sur un bateau, tantôt en combinaison de mécanicien déboutonnée, un tournevis planté dans l’abdomen. Il se fait duelliste tout de blanc vêtu, transpercé par le fleuret de son adversaire ; gymnaste abattu d’un tir en pleine poitrine, suspendu à un anneau ; poissonnier en pagne se livrant au seppuku sur le sol de son échoppe jonché d’entrailles de poisson ; ou encore soldat, avec casque et pagne, pris au piège des barbelés.

Kishin Shinoyama

Abrutissantes dans leur accumulation macabre, les photographies aux titres génériques et répétitifs (La Mort d’un marin, La Mort d’un mécanicien, La Mort d’un gymnaste, Le Noyé, Le Pendu, etc.) épuisent. Le « cadavre » de Mishima apparaît comme la seule constante, réunissant un éventail de professions et de modes opératoires. Il incarne, ô combien littéralement, les propos de Roland Barthes selon lequel « ce qui est photographié est un spectre : il y a retour du mort ».

Une mise en scène minutieuse

Cette série de photographies n’illustre pourtant pas la première mort de Mishima dans son œuvre.

Acteur principal de son moyen métrage de 1966, Yūkoku ou les rites d’amour et de mort, réalisé par ses soins et adapté de sa nouvelle éponyme, Mishima pratique déjà l’éprouvant seppuku. Dans le film de 1960 de Yasuzō Masumura, Le Gars des vents froids, il joue un yakuza abattu d’un tir dans le dos. Il se donne de nouveau la mort par seppuku dans le rôle d’un samouraï dans le film de 1969 de Hideo Gosha, Hitokiri. Alors qu’il participe à une séance photo en 1967 avec le culturiste et photographe Tamotsu Yatō, il pose, feignant la mort, dans un paysage enneigé, seulement vêtu d’un pagne, et serrant dans sa main un katana.

Toutefois, Mishima a exercé un contrôle absolu sur la conception et la réalisation de cet ultime recueil. Contrairement à ses précédents travaux de modèle, où il s’était entièrement livré – selon ses propres termes – à la « fascination de l’objectif », il a ici tout orchestré. La grande majorité des clichés ont été pris à sa demande entre début septembre et le 17 novembre 1970. Il a finalisé la sélection lors d’une réunion le 20 novembre 1970, cinq jours seulement avant sa mort.

Kishin Shinoyama

Shinoyama déplorera plus tard le « manque total d’intérêt » du projet, et s’agacera de l’ingérence de Mishima, obsédé par la « nuance très précise de rouge » qu’il voulait donner au faux sang.

L’ouvrage devait à l’origine être publié immédiatement après le suicide de Mishima. Du moins était-ce la volonté de l’auteur. Mais Shinoyama s’y est opposé pendant plusieurs dizaines d’années, arguant avec colère en septembre 2019 qu’il avait été manipulé.

« Seul Mishima savait. Même s’il s’agissait d’un documentaire menant à la mort, en tant que photographe, je n’étais qu’un idiot. »

Notre désir de préservation

On ne peut nier que la volonté de Mishima à explorer la mort dans l’art, la politique et l’intimité relevait de l’obsession. Toutefois, son acte, quoiqu’extrême, présente une certaine universalité.

La mort – la nôtre ou celle d’autrui – contraint à s’interroger sur le souvenir laissé par les défunts, à supposer qu’ils en laissent un. On ne peut s’empêcher d’imaginer ou même de chercher à contrôler la façon dont nous marquerons les mémoires, les objets ou la vie de nos proches. Il s’agit d’un désir de préservation, voire d’immortalité.

Dans le cas de Mishima, ce projet d’autopréservation était prémédité. L’auteur admettait que, quand bien même l’art permettrait de survivre à travers les œuvres qui perdurent, cela n’allait pas sans poser des problèmes. Dans un essai datant d’octobre 1967, au titre provocateur de Comment vivre éternellement ?, Mishima médite sur les difficultés rencontrées par les artistes qui s’inscrivent au cœur de leur art – soit en auteur d’une fiction autobiographique, soit en tant qu’acteur dans un film ou une pièce de théâtre – dans le but d’atteindre ce qu’il appelle « une immortalité fourbe et trompeuse ».

C’est cette volonté de préservation que l’on retrouve au cœur de son projet photographique. La mort n’y est pas seulement représentée, mais aussi mise en suspens, souvent littéralement, comme dans les clichés montrant Mishima suspendu, transpercé par un fleuret ennemi, ligoté par des cordes ou accroché à des anneaux de gymnastique.

Au sein d’une nation qualifiée de « pays du suicide », en raison du taux aujourd’hui très élevé de cet acte, étroitement lié à l’histoire du Japon, Mishima en demeure, cinquante ans plus tard, l’exemple le plus tristement célèbre.

Kishin Shinoyama

Il est grand temps de laisser Mishima reposer en paix. Et ces photographies éprouvantes nous en offrent peut-être l’occasion.

L’ouvrage se conclut par un chapitre intitulé La Mort d’un samouraï, où l’on voit Mishima en tenue blanche traditionnelle, les cheveux rassemblés en chignon haut, en train de se faire seppuku, dans une série de six clichés qui s’achèvent en apothéose par une silhouette mouchetée de sang, prostrée dans un néant blanc.

Pourtant, c’est une autre image, celle qui orne la couverture, qui offre un semblant de répit : un simple plan rapproché du visage de Mishima, sans tache ni éclaboussure sanglante. L’arrière-plan plongé dans l’ombre contraste avec sa figure généreusement poudrée tendue vers la lumière. En guise de contexte, un titre : Masque mortuaire.

Le soulagement dans la mort et la mort en soulagement, enfin.